新型コロナ対策としても「ETC専用化」

高速道路における新型コロナウイルスに対応する取り組みのひとつとして、国で検討されている高速道路の「ETC専用化」、これについて、改めて指針が示されました。

国土交通省は2020年9月25日(金)、社会資本整備審議会 国土幹線道路部会による「持続可能な国土幹線道路システムの構築に向けた取組」中間とりまとめを公表しました。新型コロナウイルスをはじめとした、道路を取り巻く様々な課題への方針を示したもので、ポストコロナ時代を見据えて加速すべき具体的な取り組みとして、「高速道路等のキャッシュレス化、タッチレス化の早期実現」が盛り込まれています。

このなかで、料金所のキャッシュレス化、タッチレス化について、「ETC利用率の高い都市部では5年後のETC専用化を目指すべき」と記されています。

料金所のETC専用化により、高速道路外の各種支払における利用者の利便性が高まる可能性があるほか、戦略的な料金体系の導入が容易になり、混雑緩和などにつながるとしています。また、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、料金収受員や利用者に対する感染リスクを軽減する観点からも、「ETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を強力に推進すべきである」ということです。

マイナンバーカードとETC連携?

2020年現在で高速道路におけるETCの利用率は92.8%(6月時点)、最も高い東京湾アクアラインでは98.1%(1月時点)に達しているそうです。

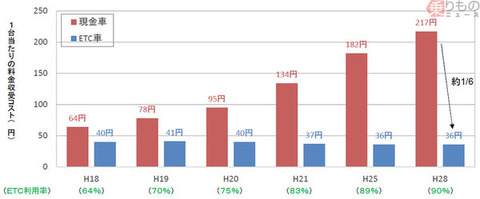

利用率が高まるにつれ、現金車1台あたりの料金収受コストが年々上昇し、2018年時点でETC車36円に対し、現金車は6倍の217円になっているとのこと。この差は今後も拡大することから、「非ETC車の利用負担について検討する必要がある」とされています。

課題はETCカードを持たない人や、高速道路の利用頻度が少ない人への対応です。中間とりまとめでは、次のような方針が示されています。

1台当たりの料金収受コスト。高速道路会社の決算値を基に総通行台数、ETC利用率から算出(画像:国土交通省)。

・クレジットカード契約をしない人に向けた保証金(デポジット)方式の「ETCパーソナルカード」について、保証金の大幅な引き下げ(現在、加入時に必要な保証金は最低2万円。別途年会費1257円)や、車載器の購入助成など、ETCを利用しやすい環境を整備する必要がある。 ・誤進入した非ETC車については、二輪車や軽自動車が高速道路会社から直接の車籍照会ができないなどの課題を解消しつつ、ナンバー読み取りなどによる料金の事後徴収のためのシステム・体制を効率的に構築する必要がある。

こうした課題を整理しつつ、利用者の混乱が起こらないよう、ETC専用化の導入手順や目標時期を明示したロードマップを策定し、料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を計画的に推進すべき、とされています。

このほか、マイナンバーカードをETCと連携させた料金施策への活用や、既存ICの混雑緩和につながるスマートICのさらなる設置、ETCの高速道路以外における多様な分野への普及推進、といったことも盛り込まれました。

ETCの高速道路外への活用については、たとえば駐車場、カーフェリー、飲食店のドライブスルーにおける料金決済への適用が、これまでも試行されています。2020年9月にはNEXCO中日本が、こうした「ETC多目的利用サービス」の拡大を目的に、高速道路会社で初めて、ETC情報処理事業を担う新会社を設立すると発表しました。今後、さらに取り組みが加速するかもしれません。

【了】

続きを読む

Source: 車速報

高速道路のETC専用化「都市部は5年後」国の委員会が提言 非ETC車には「コスト負担を」