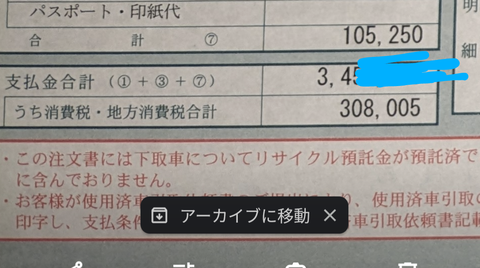

催促やサンキューでの「クラクション」の使用はNG!?

信号が変わっても発進しない前走車に対し、「プッ」とクラクションで発進を促したことや、またはその逆に鳴らされた経験のある人も多いのではないでしょうか。

しかし道路交通法では、そういったいわゆる「催促クラクション」としての使い方は法律違反になるとされています。

クラクションという名称は、イギリスの部品メーカーが販売していた商品名が定着したもので、正しくは「ホーン(Horn)」といい、道路交通法では「警音器」と表記されています。そんな警音器については道路交通法の第54条で規定されています。

わかりやすく言うと、「見通しの悪い曲がり角や上り坂頂上付近、または標識などで指定された場所を通行しようとするときには、鳴らさなければならない」(第54条の1)と、「危険を防止するためにやむをえない場合を除き、原則として鳴らしてはいけない」(第54条の2)とが定められています。

つまり、信号が変わっても発進しない前走車に対しての「催促」や、道を譲ってもらったときの「サンキュー」といった場面でのクラクションの使用は、厳密に言えば「危険を防止するためにやむをえない状況」ではないため、鳴らしてはいけないことになっています。

ちなみに違反点数や反則金も定められていて、使用すべき場所で鳴らさなかった場合は「警音器吹鳴義務違反」が適用され、違反点数1点、反則金6000円(普通車)が科せられます。

逆に一般道などで使用すると「警音器使用制限違反」が適用され、3000円の反則金(全車・違反点数はナシ)が科される可能性があるのです。

ただし道路交通法は、何度も改正されているとはいえ、制定されたのが1960年(昭和35年)ですから、今から60年以上も前の話。いくら「交通の安全と円滑を図り、障害の防止を目的に」とはいえ、時代にそぐわない部分もかなり増えていると言えます。

では、クラクション(警音器)の正しい使い方とはどんなものなのでしょうか。都内の教習所で教官として勤務していたI氏に聞いてみました。

「クラクションは催促や注意、威圧、怒りといった感情を表現するものではなく、見通しが悪い道路を通行する場合に、自車の存在を周囲に認知させるための装備であって、事故などの危険を予防するための安全装備の一種です。

法律上で規定されている場所以外では使用しないというのが原則になっています」

道路交通法(第54条の1)によると、使用しなければいけないシチュエーションは「左右の見通しのきかない交差点」「見通しのきかない道路の曲がり角、または上り坂の頂上」において「標識などで(使用が)指定された場所」となっています。つまり標識などで指定がないのに、曲がり角で毎回鳴らしてもいけないということでもあります。

しかし実際は曲がりくねった山岳路など、逆に使ったほうが良い場合もあります。ただし、この場合でもできればクラクションは使わずに、法定速度を守って安全に走行するほうが良さそうです。

それでも混雑した市街地などでは、時折「プッ」や「ピッ」といったクラクションが聞こえることがありますが、なかには「プーーー」と長めに鳴らされるケースもあます。それはすべて法律違反に当たるのでしょうか。

「厳密に言えば違反ですが、道を譲ってもらった場合の『サンキュークラクション』や、右折禁止の道路で右折しようとするクルマへの注意喚起、そして信号待ちで発進しない前走車など、いわゆる気づかせるための合図としての使用は黙認されているのが現状です。

たとえパトカーがそばにいても捕まることはないと思います」(教習所元教官 I氏)

続きを読む

Source: 車ちゃんねる

青信号に気づかない前走車へ「プーッ!」“催促クラクション”なぜやっちゃダメ?