CASEだと「場合」という、まったく動きのない意味にとどまり、決してポジティブな印象を受けない。ACESと書くと、「複数のエース」という力強い意味になる。オールマイティの「ハートのエース(ACE)」を複数持っていることになる。高校野球の甲子園では2人か3人のエースを擁する強豪校を意味する。力強くカッコいいのだ。だからポジティブ思考のシリコンバレーではCASEとはいわず、ACESが使われる。

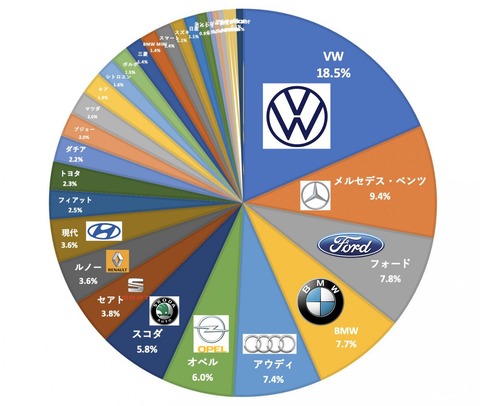

CASEという言葉はもともと、ドイツのフォルクスワーゲンの経営者が使い出したといわれているが、ドイツ人にとって英語は母国語ではない。米国では、ポジティブではない意味の略語は使わないことが多い。半導体の世界では主流のMOSトランジスタのMOSを「モス」ではなく「エムオーエス」と発音する人が多い。「モス」はモスキート、すなわち蚊をイメージさせる嫌な言葉だからだ。

最近の言葉では、霞が関の官僚がよく好んで使うCPSという無意味な略語も米国では使われない。先日、通信用半導体トップメーカーであるブロードコムのエンジニアに、「CPSに関して何を開発しているのか?」と訊ねたことがあった。答えは、「CPSって何?」だった。米国ではCyber Physical Systemとはいうが、CPSとは決していわない。しかも米国メディアの「Chicago Tribune」のなかで頻繁に出てくるCPSは、「Chicago Public School(シカゴの公立学校)」という意味の略語である。

また、総務省がこだわるICTという言葉も、米国や英国では見かけない。ITという言葉は世界的に認知された言葉であって、日本人が勝手にICTという略語をつくっても世界では通用しない。しかもITのなかに通信を含むことは常識であり、あえてICTという必要はまったくない。ICTはもはや和製英語といえよう。やはりグローバルスタンダードの言葉を使うべきではないだろうか。

※残念だけど続きはソース元で見てちょうだい!

続きを読む

Source: 車ちゃんねる

【自動車】免許証も教習所も不要になる日